面向虚拟组织的知识管理与创新研究

摘要:知识是虚拟组织的关键资源,因而对知识的有效管理就显得特别重要。实施知识管理的目的是知识创新,而对于虚拟组织来说知识创新的主体是各成员组织,因此,本文主要探讨了虚拟组织与知识管理之间的内在联系,研究了面向虚拟组织的企业间的知识创新体系的关键内容和构建过程。

关键词:虚拟组织 知识管理 知识创新

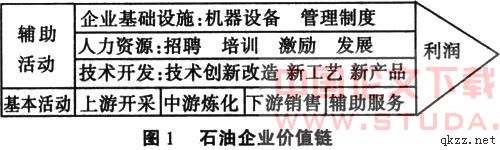

虚拟组织作为一种企业组织创新形式和新目标,在条件下日益显示出其巨大的优势和生命力,它不仅能有效地提升企业核心竞争力,而且有力地保障了企业核心竞争力战略的实施。知识管理是企业在动态环境中为了形成和保持竞争优势而对知识的生产、加工、传播和运用等活动进行管理的过程。知识是虚拟企业的关键资源,因而对知识的有效管理就显得特别重要。实施知识管理的目的是知识创新,而对于虚拟组织来说知识创新的主体是各成员组织,因此,本文主要探讨虚拟组织与知识管理之间的内在联系,研究面向虚拟组织的企业间的知识创新体系的关键内容和构建过程,旨在丰富虚拟组织和知识管理与创新的理论和方法,以图有助于推动企业进行卓有成效的组织创新和知识创新,从而增强国际竞争力。

1.国内外研究现状分析

虚拟组织和知识管理是目前组织学界和管界的两大前沿性热门课题。虚拟组织与知识管理、知识创新的交叉

研究正受到越来越多的关注。[1]阐述了知识和知识管理的基本概念。Nonaka认为,知识管理要求致力于基于任务的知识创新,传播并具体地体现在产品,服务和系统中[2]。Broadbent则认为“知识管理”是挖掘并组织个人及相关知识以提高整体效益的一种目标管理流程[3]。Jordan等人提出了“知识供应链”的概念,揭示了企业的经营活动不再以物流为中心而以知识流为中心[4]。Fritz等人认为知识管理是虚拟组织的关键过程之一[5]。Gristock提出对创新至关重要的隐性知识同样可以通过手段进行交换[6]。文献[7]探讨了组织学习与知识管理的关系以及虚拟组织中知识的意义,并通过使用3D技术探讨了虚拟组织中知识共享的过程。Hedberg等人提出通过假想组织建立员工或合作伙伴间的信赖以及知识创造[8]。文献[9]通过案例分析了组织间或项目间的知识转移问题。文献[10]在简述虚拟企业的产生及运作特点的基础上,指出虚拟企业实施知识管理的必然性,提出虚拟企业知识管理的体系架构。

归纳起来,目前对于面向虚拟组织的企业间知识创新体系的研究有以下特点:

(1)虚拟组织和知识管理的独立领域内的研究文献多,两者交叉研究的少;

(2)研究虚拟(企业)组织中的知识管理系统架构或知识管理体系的文章多,但研究虚拟组织中的企业间知识开发,知识转移,知识创新体系的文章少;

(3)一般概念性介绍的文章多,深入进行理论探讨的少;

(4)目前对知识管理的理解很多是基于过时的商务模型,如许多知识管理论文和专著常把企业过去的知识作为预测非连续变化环境的工具,并以此决定将来的行动方案,从信息系统和信息处理的角度看,这种观点存在很大的问题,这会对虚拟组织的运行产生负面影响。

(5)研究和应用主要集中在欧美等网络发达和信息技术先进的国家,在这方面的研究与应用则很少。

2.虚拟组织与知识管理

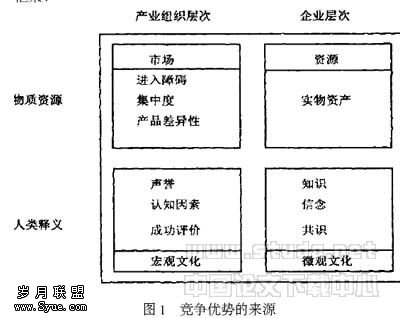

虚拟组织是由提供核心竞争力的实体组织基于信息技术完成某个商业目标而临时组建的动态联盟,各成员组织是能力互补的动态网络的一部分。因此,虚拟组织不仅仅是产品和过程的集合,而且是关系和能力的集合。每一个成员组织在资源网络中地位既清晰又模糊,在广义的资源网中处于领导地位是获得竞争优势的需要。成员组织通过虚拟产品与服务虚拟化、资源的虚拟化和专业知识虚拟化三个方面分初、中、高三个阶段利用虚拟组织化策略提升自己的竞争力。

在虚拟组织中,主要产品和项目产生于知识的积累和信息的搜集。知识管理是最为重要和突出的。知识管理是指通过改变人的思维模式和行为方式,建立起知识共享与创新的组织内部环境,运用集体的智慧提高应变能力和创新能力,最终实现组织的目标。知识管理强调对人力资源和知识的开发与利用,通过全员参与的以知识的积累、生产、获取、共享和利用为核心的组织战略,促进人力资源、信息、知识和经营过程的紧密结合。

虚拟组织的知识管理对协调提出了更高的要求。因为知识管理就是要促进组织内部、组织与组织之间、组织与顾客之间、组织与外部环境之间的联系,它要求把信息与信息、信息与活动、信息与人连结起来,在人际交流的互动过程中达到知识的共享,运用群体的智慧进行创新,以赢得竞争优势。

知识杠杆信息时代的特征是知识经济,知识在这个时代扮演着重要角色。知识可以创造价值,具有资产的属性,成为知识资产。知识资产与以前的实物资产有所不同,它有它自身的特色。德鲁克说过,公司正在从命令与控制的组织形态以及部门与分支机构的结构转向基于信息的组织,即知识专家的组织。基本的经济资源不是土地、实物资源或资本而是知识和智力资产。智力组织根植于知识,这种知识资产可以不要中间的官僚层,具有很少的固定资产并适应于快速执行与运作的策略,同时有益于增加雇员的学习速度以及对客户的快速反应。这是从知识与智力的角度出发而不是从规模经济的运作和实体资源考虑企业问题。

虚拟组织化问题主要是在不失去自身对业务过程的控制的前提下如何获取、利用并管理外部的知识/专家知识。通常将知识分为两类,一类为显性知识(典籍知识),一类为隐性知识(隐晦的不能言传的知识)。专家知识即为后一种,它包含智力、经验以及对知识进行综合与创造。虚拟组织对知识管理的运用主要指后一种。

知识管理在team-oriented虚拟组织中所扮演的角色主要是:定义、开放和集结信息与知识的来源;组织这些来源和资源,加强其可使用性;支持知识取得和、转移、供应。

知识的虚拟组织化可分为以下三个层面:(1)组织知识获取与利用虚拟化,即利用信息技术手段,使组织的知识获取与利用虚拟化。(2)跨组织边界的知识获取和利用。组织与掌握专业知识的外部专家跨时空的、跨组织的合作越来越频繁,由于信息技术的发展,如虚拟现实会议室,使得在必须现场解决问题的对时效性要求较高的问题有可能借助远在千里之外的外部专家帮助来完成。(3)跨组织边界不同的知识主体一体化。这是跨组织边界非正式知识群体(专家群体)一体化阶段。

4.面向虚拟组织的知识创新过程分析

面向虚拟组织的知识创新过程主要可分为知识资源整合、组织间信息转递和知识创新的实现的组织保证三个阶段。

(1)知识资源整合

在虚拟中,要使得企业产品与技术能够创新,无论是显性知识还是隐性知识,都需要对它们进行整合,以形成虚拟企业的群体知识。对知识资源的整合起关键作用的组织因素包括企业中知识的吸收能力和企业知识获取过程制度化的能力。

(2)组织间信息转递

虚拟企业采用以盟主企业为核心,以虚拟企业链上各企业自身的信息化系统为基础构建管理信息系统的管理策略。基本的方式是盟主企业采用INTRANET+EXTRANET结构,将虚拟企业链上的各企业整合在一起,盟主企业的信息化系统一般是大型的高度集成的解决方案,如企业资源计划、客户关系管理、商务等,因为盟主企业的产品一般是面向最终消费者的。而其他相关企业,则根据自身的特点来营造自己的信息系统,如专门生产配套件的可以以构建制造资源计划MRPⅡ为基础,第三方物流企业可以构建自己的物流信息系统等等。同时,依靠信息技术对其他企业资源信息实施整合,以实现某种技术突破,井创造出新产品或新工艺。因此,在联盟中,盟主的力量是主要核心竞争力。

(3)知识创新的实现的组织保证

虚拟企业知识创新的实现的组织保证表现在以下几个方面:建立信息流通渠道;建立过程反馈机制;加强与外部环境的联系。

信息流通渠道的建立在虚拟企业中相当重要,因为虚拟企业人员更为松散,人员固定接触和传递信息的机会更少,人员间知识结构的差异更大,信息来源更为广泛,所以建立通畅的信息、知识流通渠道,对组织的学习、任务的完成、效率的提高都有积极的意义。一般而言,虚拟企业中的核心组织与外围组织的信息沟通是有显著差异的。核心组织中成员之间的沟通更频繁,沟通内容的层次更高,更重要,而外围组织沟通的对象主要是核心组织,他们内部的沟通反而较少,因此,组织首先要确保核心组织的沟通渠道的流畅和外围组织向核心组织传递信息渠道的完善。有效的信息交流系统以组织内部结构的灵活性和开放性为前提,要有技术看门人、“接受器”小组、内部知识团队这3个层次角色的有机结合。技术看门人是企业中的技术核心人物,有较强的跟踪环境变化的能力和吸收外部技术信息的能力,“接受器”小组则起到翻译和转换的作用,内部知识团队实现内部技术的交流,促成新信息和知识的产生。

过程反馈机制的建立是目标导向的需要,是外围组织的职责所在,通过从顾客、市场反馈得来的信息调整方法和思路,可以更快更好地实现既定日标,同时,反馈机制的存在也是应对外部环境急剧变化的本能反应。

最后,外部环境对组织施加的影响越来越大,从供应商,到顾客,到竞争对手,到政府机构,每个组织都能在基于自身利益条件的考虑下对企业施加影响,所以和这些外部环境建立起动态的联系,才能抓住时机,领先潮流。虚拟企业本来就是多个企业的联合体,和外部环境的接触较多,企业要充分利用这个优势。

[1] Kazuyuki Y., “The Management on the Era of Knowledge”, Unisys Technology Review, No.64, Feb.2000, pp.85-101.

[2] Nonaka & Takeuchi, The Knowledge Creating: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, New York: Oxford University Press, 1995.

[3] Broadbent M., “The Phenomenon of Knowledge Management: What Does it Mean to the Information Profession?”, Information Outlook, 1998(5), pp.23-36.

[4] Jordan J.L., James A. & Michel J., “Next Generation Manufacturing (book review)”, Project Management Journal, Dec.2000,Vol.31,No.4.

[5] Fritz M.B.&Manheim M., “Managing Virtual Work: A Framework for Managerial Action”, Organizational Virtualness, April,1998, pp.123-153.

[6] Gristock J.J., “The Combinatory Role of Virtual Experiences: Implications for Knowledge Exchange”, Virtual-Organization.net Newsletter, Vol.2, No.2, June 1998, pp.9-14.

[7] Alexander Y.Y. & Niels B.A., “Capturing Tacit Models with 3D Technologies: Enhancing Knowledge-sharing in Virtual Organizations”, Electronic Journal of Organizational Virtualness, Vol.4, No.2, 2002, pp.18-63.

[8] Hedberg B. & Olve N.G., “Inside the Virtual Organization: Managing Imaginary Systems”, Proceeding of 17th Strategic Management Society Annual International Conference, Oct.1997, pp.1-22.

[9] Bosch-Sijtsema P.M., “Knowledge Management in Virtual Organizations: Interorganizational and Interproject Knowledge Transfer”, Proceeding of Organizational Knowledge, Learning and Capabilities conference 2002, pp.1-13.

[10] 徐瑞平,王丽,陈菊红,虚拟企业的知识管理体系,情报杂志,2004 ,Vol.23 No.10, pp.2-3.