现代创新理论研究的拓展浅析

【摘要】本文基于对国内外经典创新理论的系统回顾和梳理,并结合企业创新活动特征,分析了现代企业创新理论研究的三大拓展方向,即从局部研究向系统研究拓展、从点状研究向网状研究拓展、从一维研究向多维研究拓展。

【关键词】 现代创新理论 拓展

随着知识的兴起、信息化社会的到来和高新技术的迅猛变革,创新已日益成为企业在市场竞争中立于不败之地的关键因素,纵观国内外成功企业走过的历程,企业发展的历 史就是创新的、企业竞争力的不同就是企业创新能力的不同,企业持续竞争优势的来源从实质上而言取决于企业对创新能力的培育与发展。把握现代企业创新理论的发展趋势进行理论的创新,对于指导企业创新活动具有重要的战略意义。

一、经典创新理论的系统回顾

创新理论研究始于1912年美籍奥地利经济学家熊彼特的《经济发展理论》。熊彼特的创新理论主要包括:创新的内涵、创新与企业家、创新与资本主义经济发展周期等内容。熊 彼特把创新定义为“企业家对生产要素的新的组合”并把创新概括为五种类型:产品创新、生产方法创新、市场创新、原材料创新和组织创新。

熊彼特之后,西方经济学家对创新理论进行了深入的研究,并结合实际进行了过程分析。一般认为创新研究包括如下几个方面:企业技术创新、制度创新、管理创新、市场创新和文化创新。而后创新理论的研究形成两大独立分支:一是以技术变革和技术推广为研究对象的技术创新,二是以制度变革和制度形成为研究对象的制度创新。

1、技术创新。技术创新理论的主要代表人物有曼斯菲尔德、卡米恩和施瓦茨、门斯等,他们在熊彼特的创新理论基础上,进一步研究和发展了技术创新、将创新理论和新古典学派的经济理论进行综合,初步搭起了技术创新理论的基本框架。

其中、曼斯菲尔德、在研究技术创新推广问题上,提出了模仿论。提出了技术创新与创新模仿之间的关系以及二者变动的速度。为了考察同一部门内技术扩散的速度和影响技术扩散的各种经济因素的作用,他提出了四个假定:完全竞争的市场条件、专利权的影响很小、在技术扩散过程中新技术本身不发生变化、企业规模的差异不影响新技术的采用。

卡米恩和施瓦茨在研究技术创新与市场结构的关系问题上,提出了市场结构论。他们主要从垄断与竞争的角度对技术创新过程进行了研究并提出了,介于完全垄断和完全竞争状 态之间的“中等程度的竞争”的市场结构是最有利于技术创新的市场结构。

门斯在研究创新群集理论上,提出了技术僵局论。他认为, 缺乏创新是经济萧条的主要原因,而与此同时,经济萧条构成了技术创新高涨的主要动力,因为只用此时“资本才能克服承担风险的厌恶,并依赖于可能会获得的基本创新”。

西方创新理论引入我国后,特别是80年代中期以来,国内学者跟踪世界技术创新理论的发展与应用,结合我国企业改革与发展实践,对技术创新的概念、机制、过程与管理等进行了较全面的探讨。国内具有代表性的是傅家骥等所著《技术创新一企业发展之路》,许庆瑞所著《研究、发展与技术创新管理》等。

2、制度创新。制度创新的代表人物是戴维斯和诺思。戴维斯和诺思在《制度变革和美国经济增长》中阐述了制度创新的含义、制度创新的推动因素、制度创新的过程分析。他们认为,制度创新是使创新者获得追加利益的现存制度的变革。

此外,在制度创新研究中还有舒尔茨的制度调整论、拉坦的诱导性制度变迁理论。舒尔茨在《制度与人的经济价值的不断提高》一文中提出“作为一种具有经济价值的服务的提供者,必然随着技术的创新和变迁以及经济的动态增长而做出反映和调整”。坦提出“技术变迁的新知识的产生是制度发展过程的结果。技术变迁反过来又代表了一个对制度变迁需求的有力来源”。

国内在制度创新研究方面具有代表性的是常修泽所著《现代企业创新论:中国企业制度创新研究》,丁栋虹所著《制度变迁中企业家成长模式研究》等。常修泽结合我国企业产权制度、组织形式以及管理制度等方面的改革实践,对中国企业制度创新的理论依据、总体设计、运作方略以及创新协同等进行了系统研究。丁栋虹用组织模式、交易费用模式和代理模式对企业家的创新进行了系统的制度分析,将中国企业家与企业制度理论研究进行了有机融合。

二、现代创新理论研究的三大拓展

20世纪70年代以来,随着知识经济的兴起、信息化社会的到来和高新技术的迅猛变革,现代企业经营环境日益呈现出动态非线性的变化特征,各种因素对企业创新综合产生各种影响如消费者需求的多变、国家宏观政策的影响、社会化服务体系的完善、企业经营管理理念的变革等,企业创新也普遍表现为一个复杂动态的系统工程,经典的企业创新理论在新时期日益凸现了其局限性。因此,国内外学者从20世纪末逐步开始对经典创新理论进行持续拓展,这种拓展体系分为三大方向,即从局部研究向系统研究方向拓展、从点状研究向网状研究方向拓展、从一维研究向多维研究拓展。

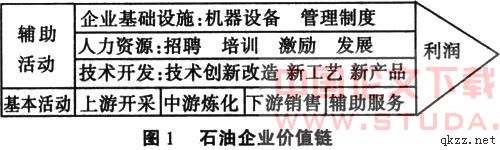

1、 从局部研究向系统研究拓展。现代创新理论研究逐步从局部创新研究向系统创新研究进行拓展。美国学者纳尔逊和温特创立了“创新进化论”这一独特新颖的理论分支,它推动了技术创新和制度创新的融合 ,他们认为创新是一个系统总体的概念,创新包括生产、经营、管理、组织等多方面的内容。基于“创新进化论”的推动,创新理论逐步由对技术、组织、制度、管理、文化创新等的局部研究走向综合性创新研究,即创新理论不断呈现系统化、整合化和集成化的特征。

美国哈佛大学商学院颜西提教授在其代表作《科技整合》中提出了集成的概念。他认为“通过组织过程把好的资源、工具和解决问题的方法进行应用称为技术集成”,“技术集成管理更加有能力应付不连续的技术创新”。

2、从点状研究向网状研究拓展。创新理论研究逐步从点状创新研究向网状创新研究进行拓展。国内外者在对创新的本质及特征进行探讨的过程中,认为创新是多维的、非线性的、的、互动的过程。为更好地说明创新产生的过程,不同时期的学者给出了不同的创新模式,自20世纪50年代以来,相继推出了五代具有代表性的创新模式,分别为技术推动模式、市场需求拉动模式、技术和市场交互作用、一体化模式和系统集成网络模式。由此可知现代创新理论正由点状研究向网状研究拓展。

近年来的创新理论认为,创新是从不同的出发点开始、即不同的创新价值链中的所有环节都有可能创新。1996年,布烈松在其《互相依赖和创新活动》中指出不同类型的创新组织之间存在着交互作用,这种交互作用影响着创新活动,并且具有很强的相关性,而且这种相关性可以通过“创新簇”的概念进行描述。“创新簇”存在的基本原因就是因为存在创新网络。

弗里曼在《Research Policy》中发表提出,创新网络是为了系统性创新的一种基本制度安排,具有非正式和隐含特征的关系。他把创新网络的类型分为合资和研究公司、合作R&D协议、技术交流协议、直接投资、生产分土和供应商网络等类型。

瑞典网络学派关于网络的理论模型包括三种构成要素,即参与者、资源和活动(即参与者的行为)。政府、企业、大学、科研机构、中介机构之间相互结网,行为主体的特征是通过其在网络中的活动来体现的。

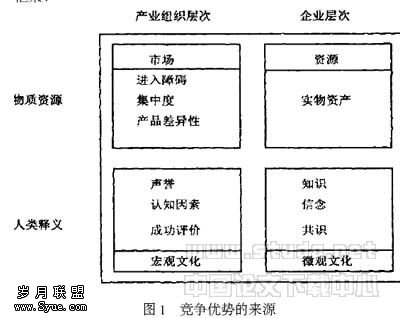

3、从一维研究向多维研究拓展。现代创新理论研究逐步从一维研究向多维研究进行拓展。随着可持续理念的逐步深入人心,创新理论研究逐步开始关注创新所带来的经济效益和社会效益。传统创新理论是以经济利益至上为价值取向的,这往往与社会发展的多维性产生矛盾,因此创新的主体与创新的对象和社会、环境逐渐形成一个相互依赖,不断发展的统一体。与之相对应,对创新效果的评价也由一维向多维转化,即我们除了用经济效益外、还必须用生态效益、社会效益来对创新进行评价,通过对创新与经济、社会和生态的系统效应研究,建立起创新的经济、社会和生态三维评价模型对创新进行评价。

结合企业创新能力评价呈现多维化,构建更加合理的企业创新能力评价指标体系是我们今后研究的重点和难点。我们要构建的创新能力评价指标体系除了要包括传统意义上的创新资源投入能力、创新R&D能力、创新组织管理能力、创新生产能力、创新营销能力以及创新产出能力等外,还要包括创新社会效益和创新环境效益等,在这方面国内已经有部分学者做了深入研究,如向刚,汪应洛在《企业持续创新能力:要素构成与评价模型》中提出了评价企业持续创新能力体系框架模型,这一模型是一个多层次、多要素的综合能力体系,包括创新能力,创新基本能力、机遇与环境三个层次,其中创新基本能力中包含经济效益实现能力,机遇与环境层中包含社会、、经济、文化、、生态等因素。毕克新在其所 著的《中小企业技术创新测度与评价研究》中建立了产品创新与工艺创新能力指标体系来评价中小企业技术创新能力,其中产品创新能力评价体系中包含产品创新环境效益指标,工艺创新能力评价体系中包含工艺创新社会效益指标。

【】

[1] 程莉:对我国企业技术创新问题的探讨[J],生产力研究,1999(6)。

[2] 黄群慧、张艳丽:企业制度创新、技术创新及管理创新的关系 [J],改革,19970)。

[3] 毕克新:中小企业技术创新测度与评价研究[M],科学出版社,2006。

[4] 王洪:西方创新理论的新发展[J],天津师范大学学报(社会科学版),2002(6)。

[5] 卢现祥:西方新制度经济学[M],发展出版社,2003。

[6] Stoneman.The Economic Analysis of Technology Change[M].New York:Oxford University Press,1988。