高新技术企业创新升级的创业资本市场环境研究

[摘 要] 本文从抽象劳动深度分工的维度构建了创业资本市场理论模型,解构了革命以来的增长路径,提出了两个命题:创业资本市场是高新技术创新升级的重要制度变量;创业资本市场对经济增长的贡献度表现为其在多大程度上提高了可量化的抽象劳动产权的交易效率,从而促进技术创新。

[关键词] 创业资本市场理论模型;抽象劳动深度分工;经济增长路径

一、问题提出

为什么要研究高新技术企业创新升级的问题?有两个原因,一是我们要在2020年前基本建成一个创新国家,《国家中长期和技术规划纲要》(2006-2020)指出“我们比以往任何时候都更加需要紧紧依靠科技进步和创新,带动生产力质的飞跃,推动经济社会的全面、协调和可持续发展”;二是的资本市场经过了16年的实验,进入2000年后,一直处于徘徊状态,且有相当一部分经济学家对中国的资本市场仍持基本否定态度。以上两点是本文提出此问题的基础。

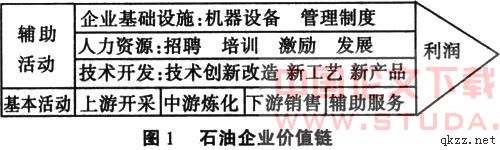

科学发展观认为,高新技术企业对一国经济增长质量具有越来越大的贡献度。研究高新技术企业的创业资本市场环境问题,实际上是从“货币工程”的维度促使高新技术企业形成和实现价值最大化。一般而言,经济增长是一国在充分就业状态下国民生产总值或生产能力的持续增长。凯恩斯认为,“是企业创造和增进了世界财富。当企业顺利运作时,无论是否节俭,社会财富都会聚集起来;而当企业停滞不前时,无论如何节俭,财富都会逐渐耗竭。”所以,研究高新技术企业的创业资本市场环境问题,从宏观看,是研究高新技术企业群对GDP的贡献度问题,从微观看,是研究个别高新技术企业使自身经济活动如何形成和实现价值最大化问题。由于经济活动主体较多,主体之间的经济利益冲突激烈,因此,经济增长的机制并不容易解释清楚。正如卢卡斯研究经济增长时说“一旦开始思考它们,你将难有精力关注其他问题”。20世纪50年代时,财务学、学与经济学的融合甚少,50年后,资本市场问题不但有丰富的理论体系,而且有广泛的实证检验。迄今有6位研究资本市场问题的经济学家获得诺贝尔经济学奖。1990年的诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普认为,经济学中“四个重要、困难而又吸引人的层面”是:“时间经济学”(economics of time)、“选择权经济学”(economics of options)、“不确定性经济学”(economics of uncertainty)和“信息经济学”(economics of information)。威廉·夏普指出,规范的经济学的中心课题是:在完全或部分依据实证经济学原理而设定的价值标准下,金融工具应如何被适当地运用。虽然企业创新升级与创业资本市场的融资工具高度正相关,但这不是一个自明的命题。

二、理论模型

(一)经济增长源于抽象劳动深度分工。一般的共识是经济增长源于技术创新,但技术创新又源于什么呢?

假如一国的产出增长依赖于劳动、资本和技术创新,那么,具体又是怎样的权重呢?古典经济学认为,经济增长源于土地、劳动、资本和技术。因为土地的数量是常数,所以忽略不计,简化假设,我们可以用静态资本投入和动态技术创新的贡献来表示产出的增长。产出Q可以分解为三个部分:劳动(L)的增长乘以它的权数、资本(L)投入的增长乘以权数和技术创新(T.C.)本身。

假如规模收益不变,这意味着劳动(L)和资本(K)同时增长1%,会导致产出增长1%。如果L增长1%,K增长4%,那么人们可能错误地推测Q将增长2.5%,即1%和4%的简单平均。实际上,这两种要素对产出的贡献比重不相等。据统计,产出的3/4应归功于劳动,只有1/4归功于资本,也就是说增加劳动比增加资本对产量增加的贡献更大。如果劳动对增长的贡献度是资本的3倍,那么上述问题的答案可以这样:Q每年增长1.75%,即Q =(1%×75% 4%×25%),意即劳动投入和资本投入增加与技术创新共同推动经济增长。这一方面可以回答许多关于经济增长的重要问题:如人均产出的增长中有多少由全面的资本深化带来,有多少由技术创新带来?以美国为例,1900-1996年期间Q/L增长的轨迹是:1900年以来,工作时间每年增加3.1%,K每年增长2.5%,Q每年增长3.1%。所以,在人均产出每年1.75个百分点的增长中,大约17%是由资本深化带来的, 73%则来源于技术创新。更深入的研究使得简单的计算更加精确,但结果还是与简单条件下的计算十分近似。

经济学是研究经济增长的科学,但是古典经济学和新兴古典经济学研究的维度不一样,古典经济学从资源配置的维度,从边际效用的维度研究产出的增长。新兴古典经济学从深度分工的维度,从提高交易效率的维度研究经济增长。杨小凯认为,经济学是研究经济主体在两难决策中抽象劳动如何深度分工以增加产出的科学。以亚当·斯密为代表的古典经济学关注的是分工如何能减少资源的稀缺程度。新古典经济学关注的是在给定的稀缺资源状态下(如劳动、土地、资本、技术等)如何最优配置资源要素(1890,马歇尔)。但是新兴古典经济学关注的是在不同的产权制度下,各经济主体的两难决策如何相互作用产生全社会的两难冲突,全社会的两难冲突又由某种组织制度权衡折中以产生各经济主体不得不接受的经济环境,此经济环境如何影响产出增长。

在市场中的各经济主体相互作用所产生的两难冲突比单纯的经济主体在自身决策时的两难冲突要复杂得多。综上,产出的增长决定于技术创新,但技术创新是抽象劳动深度分工的结果。然而,抽象劳动本身不是标准化产品,其产权的交易效率受到创业资本市场完全程度(perfect)的制约。

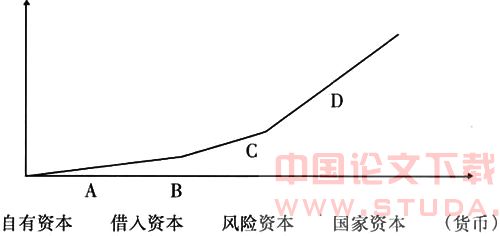

(二)抽象劳动深度分工水平决定于创业资本市场。本文引进“技术创新弹性”的概念,技术创新弹性是指技术创新潜力的发挥程度,设为T, T∈[0 1]。T=1,表明技术创新的潜力完全发挥;T=0,表明技术创新的潜力完全未发挥。从上述表述可知,经济增长是一个复合函数,设G =经济增长,T=技术创新,X=创业资本市场,则经济增长的模糊测度函数可表述为 G = f[T(X)]。为什么创业资本市场与经济增长会有如此大的关联度呢?依据新增长理论(阿罗、卢卡斯、罗默)的观点,技术创新是经济增长的内生变量;而依据新制度经济学(诺斯)的观点,产权安排是经济增长的最重要因素之一。创业资本市场协调了分工与交易费用的矛盾,协调货币资本产权与人力资本产权的矛盾。假定货币资本产权者拥有货币,人力资本产权者拥有技术,此两者,时而分离,时而融合,如图所示,经济增长速率(V)经历了三个阶段:

V(AB):未开化金融时代(原始社会-1500年),技术资本拥有者只能靠节约消费之剩余以自有资本进行投资,经济增长的速度非常缓慢。

V(BC):金融时代(1500年-19世纪50年代)技术资本拥有者可以借入银行的资本进行更大规模投资,经济增长的速度加快。但借入资本加大了经营风险。

V(CD):资本时代(19世纪50年代-至今)技术资本拥有者可以借用风险资本进行超大规模创新投资,可以降低开发和投资风险,经济增长的速度达到超快阶段。

各国的经验表明,创业资本市场能促进新兴产业的发展,因此许多国家成立创业资本市场的目的就在于为新兴的科技企业和为中小企业融资。中小企业、新兴公司在经济发展中占有重要地位,在提供充分就业和技术创新方面发挥着重大作用。

(三)创业资本市场理论模型演绎的故事。“创业资本市场理论”在经济学界是较新的专有名词,但其核心思想已经散见于一部分经济学家的著述中。新兴古典经济学对分工问题极富洞见,且通过数学模型将其精细化,与古典经济学相比,对经济增长现象更富有解释力。杨小凯认为“新兴古典经济学可望在今后20年进入经济学的主流学派”(2000,P.20)。但杨小凯对资本市场中金融工具的妙用未作更深维度的描述。本文通过对新兴古典经济学的分工理论充分琢磨,对新制度经济学的交易费用理论认真咀嚼,最后形成了在新兴古典经济学分析框架内的“创业资本市场理论模型”。模型的内涵是:(1)经济增长是不断协调分工与交易费用增加的两难局面而出现的,高度分工的专业经济是经济增长的源泉,而高度分工的专业化经济使内生的交易费用巨增,加大了交易失败的风险。(2)不仅分工内生于经济增长,而且创业资本市场作为制度变量也内生于经济增长,微观主体(企业)的局部帕累托最优,解决的是给定分工结构下的资源配置问题,宏观主体(政府)的整体帕累托最优则决定了分工水平,也即创业资本市场决定分工水平。(3)分工是经济增长的动力,交易费用是经济增长的阻力。分工会在高新技术企业内自发产生,但交易费用则不可能在分工的过程中自发减少,而只能自发增加。

创业资本市场理论模型所演绎的故事是:在原始社会,由于实际交易效率低于临界交易效率,所以零分工状态即自给自足则是全部均衡,是整体最优解。在资本主义社会,由于实际交易效率大大高于临界交易效率,高度专业化是全部均衡,是整体最优解。但对微观厂商而言,交易效率是外生的,这使得新古典经济学不得不转向对给定分工水平下的资源配置研究,没有一个微观主体的专责是改善交易效率,因为其改善交易效率的成本极高而收益甚微,所以,在资本主义发展鼎盛时期终因交易效率不能同步改善而造成了市场失败,即所谓的资本主义大危机。从静态来看,对单个微观的高新技术企业而言,市场的交易效率确实是外生的。

结论是:创业资本市场的交易效率决定分工水平。

(一)三大时代的经济增长轨迹。农业时代、工业时代、后工业时代的经济增长轨迹可以作为创业资本市场理论模型的一般性的经验证据。

农业时代:其经济成长是在生产功能有限的条件下的,社会也在发展前进,但由于技术所提供的方法不是未曾产生就是未被普遍利用,其生产水平基本是处于停滞状态,生产的潜能有较大的抑制,科学的很大力量用于农业,战争的直接目的也是为了掠夺土地,家族关系和民族关系在社会组织中发挥较大作用。宗教体系是以钳制人的创造性为主,信念体系是以宿命论为核心。由于生产工具长期不改进,所以劳动对象主要是土地。农业时代的极为漫长,大约有2500年。也即产出增长的准备阶段极为漫长,其实质是人自身的逐渐全面解放过程。在农业时代的“人”的意识中,还未形成“人力”的观念,更未形成“人力资产”、“人力资源”和“人力资本”的概念。欧洲400年的“文艺复兴”历史,主要是解放“人”的创造力的历史。

工业时代:产出增长的起飞阶段,通常源于一种特别锐利的经济刺激力量。刺激力量有可能表现为因生产工具革新和市场扩大所引起的革命。起主要作用的生产部门如纺织、铁路、机械、食品等逐渐变成产业部门。有创新能力的家特别需要货币资本来组合生产要素进行有效生产。人不仅满足于解放,而且有生存、发展的强烈动机。“人”逐渐变成了“人力”,有“资产”和“资源”的性质。由于货币资本与生产需求的尖锐矛盾,对黄金等一般等价物的货币资本有一种极度的渴求,不惜诉诸于暴力和战争。由于“人力”的开发,工业时代的经济增长处于起飞阶段,但与农业时代相比,经济发展是以“井喷”形式表现的。“人”在社会、政治、文化等方面取得了确定性的胜利。“捆绑”状态的“人”走向了“解放”和“自由”。此阶段从1640年的英国工业革命开始,大约持续了300年。

后工业时代:经济增长的持续阶段。由于采用了精深的技术,基本能生产想要生产的任何物品。经济虽保持起飞阶段的力量,但经济周期开始明显化。由于融资方式的改进和丰富,生产要素的有序化程度加强,经济中供给与需求矛盾之“矛盾主要方面”逐渐从“供给方”转向了“需求方”。“人”不仅追求发展,而且追求综合的高品质的生活质量。“人力”不仅是“资源”,更是“资本”,无形的“人力资本”取代了有形的“货币资本”成为经济增长的“瓶颈”,因为技术创新更大程度是人力资本深化的结果。后工业时代是以信息革命为发端的,大约从1946年开始。

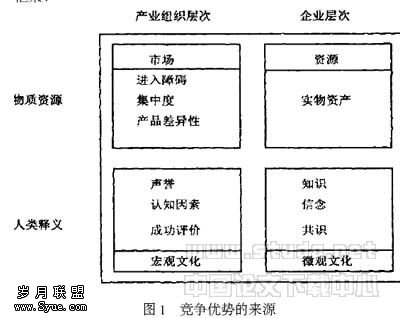

4000年的经济增长值的总和不如近300年的经济增长值,这确实是一个迷。新制度经济学派认为,制度创新与技术创新对经济增长的贡献可以等量齐观。制度的核心是什么呢?新兴古典经济学认为,主要是指可鉴定和可交换的清晰的财产权制度。那么,资本市场作为制度系统的变量之一,其作用是较大地提高了可量化的财产权的交易效率,而作为创业资本市场,其作用是最大化提高可量化的财产权的交易效率以促进技术创新。20世纪初,人们认为股票即为泡沫,资本市场的功能是配置资源,而进入20世纪90年代,随着市场组织制度的自发演进,人们认识到,资本市场的真正功能是提高交易效率,20世纪初的“风险”概念与21世纪的“风险”概念不一致。分工的风险与分工的收益是一枚硬币的反面与正面。从先与后的关系来说,是先有风险,后有收益,而不是反之。只有适当处理了分工的风险,才能享受分工的收益,促进经济增长。创业资本市场是由很多现象碎片组成的,如,硅谷风险投资家的日益增长、微软自1985年上市以来1500倍的市值增长、科技开发人员忘我的工作状态、受亚洲危机影响较小、韩国20世纪90年代以来的经济衰退等,如果没有准确的方法论指导,是很难用创业资本市场的本质把他们联系起来的。创业资本市场已经成为政府推动经济增长的操作工具了。创业资本市场理论模型不是一般意义上的逻辑实证。创业资本市场的本质对大多数的公共管理者和经济学家而言,不是一个自明系统。创业资本市场的真正作用,对我们而言,还是未全知的。新兴古典经济学的模型证明,当与制度、交易条件有关的交易效率得到改进时,劳动分工的演进会产生技术进步。当迂回生产链条越来越长,分工越来越发达,由于中间产品的买卖可以用劳动力买卖来代替,可能的企业组织结构将加速复杂,搜寻一种企业组织结构以节省交易费用,并进一步促进分工的精细化比想象的要复杂,这只有在创业资本市场下反复的实验,而这种实验只有在分权而不是在集权的体制下实现,市场上自发出现的分层结构之所以对全社会是最优的,是因为择业自由保证了劳动力在分层结构各层和各业之间的自由进出,从而社会中没有任何人可操纵交易的层次数和每层的人数,这就是常言所说的,各人要找准自己的“位子”,而找准自己位子的过程是竞争性分层结构的形成过程,整个社会竞争优势的形成则是帕累托最优。创业企业家获取货币的过程是竞争性的投标过程,风险投资家投放货币的过程是一个筛选的过程,也是一个承担风险的过程。创业企业家使用货币的过程是一个真实的开发过程。二级市场的众多投资是一个分享开发基本成功的过程。创业资本市场的众多参与者自发围绕分工的收益与风险自愿组成了一个精巧的竞争性分层结构,这是一个动态全部均衡,即使是创业企业家有道德风险,也不可能在所有时间、所有场合欺骗所有人,所以,创业资本市场是刺激创业企业家整体竞争力提高的市场,创业企业家创业的成功具有全社会的外部性正效应,因此,其创业风险理应由全社会共同承担,事实上,全社会都在参与共同创业,即常言的“重在参与”,因而创业资本市场的机制能够促进整体帕累托最优。

创业资本市场实际上是交易效率提高的制度创新。如,诺斯认为,英国之所以比其他国家提早在17世纪进入经济起飞阶段,其原因在于英国是一个岛国,它的船运效率比德国和中国这样的内陆国家高,而在没有汽车和火车的条件下,这种优势是非常重要的;同时英国是世界上第一个有专利法的国家(1624年),这大大提高了知识产权的交易效率(1981,North),英国不断演进普通法,择业自由,价格自由,大大地促进了分工的发展;英国成功的工业化背后最重要的推动力是始于17世纪的制度演进(1989,North and Weingast),这就极大地减少了国家机会主义,极大地减少了寻租行为和相关的内生交易费用。由于市场是被国家皇帝体系垄断操纵的,对私人产权未立法保护,分层结构最上层的严重不稳定加大了内生交易费用,降低了交易效率。这是当时法国和中国的普遍特点,也是他们进入经济起飞阶段晚于英国的原因。

(二)20世纪30年代大危机和美国“新经济”的重新解读。创业资本市场理论还可从20世纪30年代的大危机和美国90年代的“新经济”中找到经验性证据。

1930年以前,美国等资本主义国家分工已经发展到很高水平,由于继续演进到更高水平还需要时间,当时的分工水平已无演进潜力,所以分工演进的交易费用为无穷大,有利可图的投资机会突然消失,利率机制突然崩溃,引发了金融业危机。由于当时的分工水平较高,使各行业对资本市场有较高的依赖性。资本市场的崩溃造成全社会的分工协调失灵,由于交易效率突然降为零,资本主义不得不重建交易机制。

美国的创业资本市场有近150年的自发演进过程,根据斯密——扬定理“分工是经济增长的原动力,市场规模制约分工”,从创业资本市场在全球的兴起可以看出,美国的创业资本市场从上市公司数量、总市值、交易额、市场参与者、组织制度等等都居世界第一,发达的创业资本市场降低了分工的交易费用,极大地提高了分工后的交易效率,从而促进了新经济的发展。

没有发达的创业资本市场体系,就没有今天的微软和英特尔,也就没有今天的新经济。

四、结论和启示

综上,我们谨慎推出本文的两个命题作为性的结论:

命题一:

创业资本市场是高新技术企业创新升级的重要制度变量。

命题二:

创业资本市场对经济增长的贡献度表现为其在多大程度上提高了可量化的抽象劳动产权的交易效率,从而促进技术创新。

创业资本市场理论是研究如何减少因分工所内生的交易费用的模型。从静态来看,对单个微观的高新技术企业而言,市场的交易效率确实是外生的。那么,创业资本市场理论模型的启示是什么呢?

1.创业资本市场对高新技术企业群而言是外生的,但对国家的整体经济增长却是内生的制度变量,国家应尽量降低高新技术企业群的内生交易费用,提高其专业化深度分工水平。

2.即使创业资本市场的交易效率外生的足够高,个别高新技术企业的生存之本仍然是如何提升抽象劳动的深度分工水平,那么其发展升级机制则是如何为深度分工创造货币资本条件,如此,其融资模式、投资模式和利润分配模式则呈清晰的货币化倾向。

参考:

[1]杨小凯,张永生.新兴古典经济学与超边际分析(修订版)[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

[2]曾康霖,徐良平,李超.当前我国通货紧缩的原因与出路[J].经济学家,2000,(3).

[3]郭复初.经济可持续发展财务论[M].北京:中国经济出版社,2006.

[4]萨缪尔森.经济学(第16版)[M].北京:华夏出版社,1999.

[5]李超.西方经济学[M].成都:四川大学出版社,2006.