知识螺旋模型与企业核心竞争力建设

来源:岁月联盟

时间:2010-07-01

关键词:核心竞争力;显形知识;隐性知识;知识螺旋模型

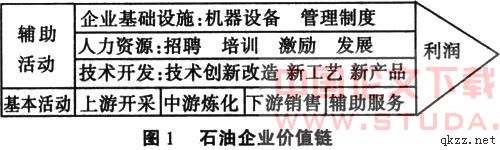

20世纪90 年代以来,企业能力理论得到了长足发展。继企业战略,企业价值链之后成为又一受到广泛关注和研究的管理理论。同时,随着知识时代的到来,建设学习型组织成为知识经济时代企业追求的目标。从两种理论内含的要义看来,两种理论存在许多的内在联系,企业能力尤其是企业核心竞争能力背后一定存在企业内部知识的支撑,可以说两种理论最后都落脚在企业内部知识的积累,创造和管理之上。而知识螺旋模型为企业知识的积累,创造和管理提供了一套的工具,企业可以利用它进行内部知识管理,进而发掘自身的能力,构建核心竞争能力。

1 企业核心竞争力需要企业知识

1.1 企业能力理论的发展

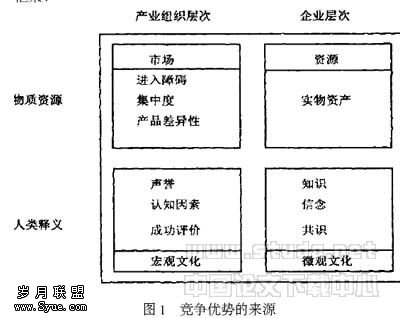

企业能力理论是随着对企业战略的深入研究而发展起来的。自20世纪60年代以来,企业战略发展经过了三个阶段:第一个阶段是20世纪6、70年代佛商学院教授为代表的设计学派,计划学派提出重点是以企业适应环境和提高市场占有率为目标的战略管理理论,使用SWOT等分析工具分析企业的优势和劣势以抓住环境中的机会、避开威胁,追求企业的内部资源与外部环境之间的匹配,提供结构化的企业战略制定方法;第二个阶段是20世纪80年代,静态外生理论占据了主导地位,代表理论是波特提出的产业竞争理论,他将产业经济学理论应用于企业战略管理,提出战略分析的框架应从产业竞争结构出发,企业只要找到了恰当的定位就能够保持持续竞争优势。第三阶段是20世纪80年代末,90年代初,K.Prahalad和Gary Hamel提出核心竞争能力理论,成为了现今指导获得并保持持续竞争优势的主流理论。核心能力理论认为企业的核心能力是持续竞争优势的来源,企业一旦拥有这种能力就能赢得竞争。

1.2 企业核心竞争力的知识性

Prahalad 和Hamel 在1990 年的文章中,就已经明确指出: “核心竞争力是组织的积累性的学识, 特别是关于如何协调不同的生产技能和集成的多种技术流派的学识。” Allee认为,“一种围绕知识来组织企业的结构化方法就是制定核心能力战略”。她指出,“这不仅要从当前的知识效用的角度出发, 还要从获取未来知识的角度出发。”Gary Hamel 本人在1994 年也提出,“一种核心竞争力毫无疑问地包括隐性知识和显性知识”,“企业的相对于竞争对手的难于模仿的能力其实就是企业的隐性知识”。Dorothy Leonard Barton则认为, 公司核心竞争力应定义为识别和提供优势的知识体系, 包括四个维度: 员工的知识和技能; 物理的技术系统; 管理系统; 价值和规范。Winter 则在《主动学习和动态能力革命》中,遵循经典的生物学“分类-选择-保存”发展范式,提出了“知识发展循环”以创造企业的动态能力。从以上这些观点来看,企业核心竞争力来源是组织累积下来的关于协调,集成企业内部各种资源的特殊知识体系。因此,企业知识是企业形成核心竞争力的关键。 ?

1.3 知识如何转化为核心竞争力

企业中的知识,按照其可见程度可分为显性知识和隐性知识。显性知识可以被准确的描述和传播,并可被记录在有形的规章和流程手册中供直接查阅、获取、学习、利用;而隐性知识则来源于经验,存在于个体的脑海中,高度个人化,很难用语言和文字来表达,具有隐默的特性。在企业竞争中,显性知识因其可见性较容易被复制和模仿,所以隐性知识就成为企业核心竞争力产生的关键因素。隐性知识的难以准确描述虽然可以防备竞争对手的复制,但也会给其在组织内的传播和推广带来困难;因此,企业需要将隐性知识转化为显形知识以使能力得以传播,又要将显形知识转化为隐性知识以保证能力的独有,在其内部显性知识和隐性知识互相转换的过程中逐渐形成和提高其核心竞争力。

而根据知识在企业能力形成过程中所起的作用又可将知识划分为特殊性知识、整合性知识和配置性知识。其中特殊性知识是企业所独有的关于某个领域例如技术方面的知识,它一般是以显性知识的方式存在的,而且易于被复制。而企业能力的形成又需要将企业各个领域的特殊性知识整合起来形成一个可以应用的知识体系,这便是整合性知识。但是如果企业无法正确地应用这两种知识来实现其经济上的目的,那么这些知识就没有了存在的价值,于是企业还需要配置性知识来开采和使用这两种知识。整合性知识和配置性知识是以隐性知识的形式存在于企业内部的,它们正是形成独特企业能力的关键资源。 2 知识创造的螺旋模型

Nonaka (1994) 认为知识创造是一个自我超越的过程, 并且认为隐性知识和显性知识在相互转化中形成了一个不断成长的知识螺旋,从而促进了知识的。以Nonaka的概念来说,知识是经过社会化、外在化、结合化以及内隐化的过程,产生了知识类型的转变。

社会化(socialization):社会化是个人间分享隐性知识的过程,主要通过观察、模仿和亲身实践等形式使隐性知识得以传递。社会化过程是隐性知识转化为隐性知识的过程。师传徒受就是个人间分享隐性知识的典型形式。由于新知识往往起源于个人,因此社会化是知识创造和传播的起点。

外在化(externalization):外在化是对隐性知识的明晰表述,将其转化成别人容易理解的形式,使隐性知识转化为显形知识。这个过程在传统上主要依赖于类比、隐喻和假设、倾听以及深度会谈(dialogue)等的方式,借此推动隐性知识向显性知识的转化。

结合化(combination):这是一种知识扩散的过程,通常是一种将零碎的显性知识进一步系统化的过程。既显形知识转化到显性知识的过程。将这些零碎的知识组合起来,并用专业语言表述出来,形成标准化格式化的文件,这就完成了知识结合化的过程。通过结合化,个人知识不断上升成为组织知识,进而能更方便地为组织成员所共享。

内隐化(internalization):内隐化是知识螺旋的最后一个阶段,是显性知识转化为组织中其他成员的隐性知识。是由结合化产生的组织的显形知识被成员吸收学习之后,形成的各个成员的隐性知识,组织成员再把形成的隐性知识应用到实际工作之中。

需要指出的是,知识创造积累过程是一个知识进化的过程而不仅仅是知识形态的互相转化,这个进化过程是由许多个转化过程交替构成的一个螺旋上升过程,是一个永不停息的过程。企业知识在这个螺旋过程中不断增加,完善,由简单到复杂,由片面到全面,实现从低级到高级的转变。

[1]?[日]野中郁次郎.学习型企业[J].哈佛商业评论,1991,(11/12).

[2]?汪绘玲.知识创新的螺旋模型[J].图书情报工作,2002,(9).

[3]?王核成,钱丽霞,赵冯香.核心能力的知识本质研究[J].技术与管理研究,2004,(4).

[4]?杨德群,杨朝军.知识创造螺旋机理:认识论-本体论的观点[J].情报,2004,(11).

下一篇:如何发展中国中小企业