中国企业家能力问题探讨

来源:岁月联盟

时间:2010-07-01

1 中国企业家能力现状分析

伴随国有企业改革的推进和民营企业的兴起,中国企业家人才大量涌现,能力不断提升,但仍存在诸多问题。

1.1 小进即安,创新能力不强

美国学家熊彼特把企业家称为市场经济的“原动力”,把创新看作企业家对“生产要素的重新组合”。值得强调的是,企业家创新不仅应有技术的创新,还应有观念、制度、管理、营销等多方面的创新。

创新不足在某种程度上是成就动机微弱的表现,缺乏对卓越、优秀目标的追逐欲望。一些私营企业在渡过了从谋生到维持的阶段后,许多个人资产在千万元以上的私营企业家创业热情减退,小富即安,随着对现有事业成就、生活条件满意度的提高,开始将资金投向消费性项目和生活享受。

1.2 对决策重视不够,经营管理方式落后

中国企业家调查系统1996年“中国企业家成长与专题调查报告”显示,我国企业经营者的时间和精力投向依次为营销活动48%、企业内部管理34%、与政府有关部门协调关系14%、产品开发4%、解决资金0%。我国企业经营者把多数工作时间和精力投入到企业的营销活动中,在当前有一定进步意义,但从严格意义上讲,企业家主要精力和时间应用于思考企业的长远发展和全局利益,即进行经营战略决策。企业家过于注重具体管理实践,忽视经营战略决策,势必导致企业缺乏长远发展后劲。

进一步说,即使过于注重具体管理实践,却也存在经营管理方式落后问题。这不仅在国有企业有所表现,而且在民营企业也很突出。据调查,目前全国实行“家族型”管理的民营企业约占民营企业总数的70%,在这种企业里,近40%的管理人员是家族或准家族成员。落后的、不符合经济发展要求的经营管理模式必然制约企业发展。

1.3 缺乏企业家精神,企业家能力有待进一步提升

长期计划经济乃至转轨初期条件下造就的企业经营者习惯听命于政府而不是市场,缺乏冒险精神和坚强意志;满足于现状,忽视企业长远效益的管理,新产品开发和市场竞争意识不强,对员工的培训也一般不太重视。

在企业家能力素质方面,据中国企业家调查系统《中国企业家队伍成长现状与环境评价-2003中国企业经营者成长与发展专题调查报告》显示,当问及“作为企业经营者,您认为自己最强和最弱的三项能力是什么”时,在创新能力、预见能力、学习能力等九项指标中,被企业经营者排在“弱项能力”前面的公关能力(61.2%)、市场营销能力(32.4%)和表达能力(31.4%)与企业的对外开拓和市场推广关系密切,而排在“强项能力”前面的决策能力(61.7%)、组织协调能力(61.6%)与企业的内部管理关系密切,这反映了我国企业家内部管理能力较强,对外开拓能力需要改进和提升。

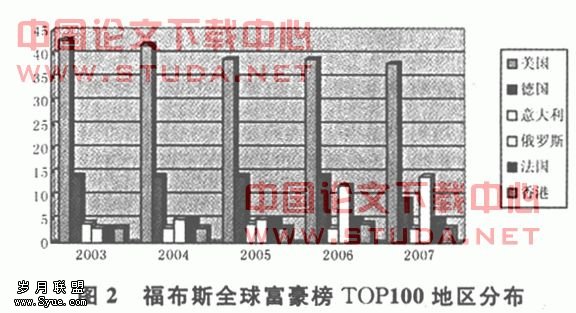

图2是根据《福布斯》2003-2007年发布的《全球富豪排行榜》相关数据整理而得的前100位富豪地区分布中名列前六位的国家,从图中不难看出,美国一直位居前列,2003-2006年德国居其二,而俄罗斯上榜人数逐年递增,中国大陆没有富人进入百强。

2 中国企业家能力低下的成因探讨

从人才学的视角看,企业家成长的主要因素是企业家因子(构成企业家的各种基本要素和成分)的不断积累和质变。西方实践表明,这些因子是在一定的社会、经济、文化环境中形成、积累和发生质变的。那么是什么原因导致中国企业家能力与素质低下呢?下文将从其成长的社会、经济和文化环境方面进行考察。

2.1 先前计划经济实践与转轨期市场化程度不高的制约

长期高度集中的计划经济体制下,企业仅仅是政府机构的“附庸”,即使具有企业家潜质也只能被限制。在确立社会主义市场经济体制,并通过改革逐步实现体制转轨的过程中,中国企业家生成的土壤也在形成,但毕竟实行市场经济体制时日尚短,加之旧体制下产品观念等长期影响,不仅埋没了一批潜在的企业家,也使现实中一些企业家才智的施展受到制约。

市场化程度不高表现在:从生产领域说,产业的集约化程度不够,布局和结构不尽合理;从流通领域讲,市场体系还很不完善,要素的价格水平还不能真正反映供求,市场功能的发挥还受到各种主客观条件的阻滞;从企业制度看,产权关系尚未明晰,企业独立的利益主体还未确立。

2.2 对国有企业经营者的激励约束机制不健全

激励约束机制不完善是制约国有企业效率改善及企业家队伍建设的重要原因之一。在激励机制方面,国有企业经营者没有形成一个独立的企业家利益阶层,其收入与企业的业绩相关性不大;强调精神激励而忽视物质利益;收入构成不合理,名义收入低、灰色收入多;尤其缺少激励国有企业经营者追求企业长远利益的股权分配或股票期权制度。在约束机制方面,未形成规范的公司治理结构,由于企业家市场不健全,资本市场和产品市场不完善,市场对国有企业经营者的竞争约束难以实现,导致所谓“内部人”控制;奖惩措施不到位致使企业经营者更关心其前途和个人人力资本价值,职务消费无限扩张,出现以权谋私、权钱交易等腐败现象。加之对国有企业经营者缺乏淘汰机制,往往只有等其离岗时,才发现企业经营管理中的漏洞,才发现国有企业财产大量流失,而这往往已是既成事实的损失。

2.3 传统文化中某些陈腐观念和价值取向的阻碍

五千年中国传统文化博大精深,滋养了一代又一代中国人,其中的一些精华,如“诚”,“信”,“和”等已被证明完全可以与现代市场经济相融合,但某些陈腐观念与价值取向确实与商品经济的实质相抵触,不利于中国企业家精神的形成和企业家的产生。这些观念和价值取向表现在轻商贱商、陈腐的义利观、儒家“中庸之道”。

此外,缺乏正规系统的管理培训与学习,亦不利于中国企业家的成长与能力提升。中国企业家往往精通自己专业领域的知识,对经营管理则知之甚少。在中国的高科技企业中,这种现象更为严重。

3 中国企业家能力提升策略

3.1 营造有利于企业家成长的环境

(1)文化观念环境。政府要大力宣传企业家魅力和企业家精神,使人们了解企业家艰苦创业的光荣业绩,充分认识企业家是经济崛起的动力、民族振兴的英才,使全社会尊敬爱护企业家,这将极大地鼓舞广大企业家奋发图强,同时激励更多有识青年立志成为企业家。此外还要努力营造宽容、竞争、开放、创新的文化氛围。

(2)体制制度环境。加快社会主义市场经济体制建立和完善的步伐,加快建立现代企业制度,明晰产权关系,完善法人治理结构,明确企业经营者的责任和权利。要真正在我国建立起现代企业家制度,①改革产权,建立现代企业制度;②废除官本位,建立企业家职业本位机制;③通过对企业经营者的素质测评、资格认证,实行市场准入制度,把企业家推向市场。

(3)法规环境。用法律形式规定公司经营者的职责权利,约束其不得滥用权力或侵害公司资产,设立专门的执行机构来监督其行为,对于破产倒闭公司法院除调查其是否在原公司经营活动中存在渎职行为并依法追究其刑事责任外,在国家法律中还应明确规定,使其在一定时间内或永远不得再任经理、董事等职务。 3.2 构建有效的家激励与约束机制

企业家积极性和创造性的发挥直接关系到企业的生存和,而企业家激励机制的构建是调动其积极性和创造性的关键。企业家激励机制的设计主要包括:①报酬机制。我国许多企业尤其是国有企业近年来开始借鉴西方企业的做法,实行年薪制,目前实行股权或股票期权激励的企业也越来越多。②控制权机制。一方面应敢于承认控制权收益的合理性,同时规范控制权收益,使其与经营业绩挂钩;另一方面要积极推进国企改革,规范国有企业内部治理结构,培育外部治理机制。③声誉机制。当前建立国有企业家声誉机制,应改革国有企业干部人事管理制度,增强企业家职业化倾向,保证企业家具有长远预期。同时,要废除国有企业家行政任命制,培育充分竞争的经理市场。

根据委托代理论,即使有了一个很好的激励机制,经营者行为仍可能偏离所有者的意图。所以对企业家的行为除激励外,还要注意规范、监督和约束。企业家约束机制主要包括企业内部约束机制和外部约束机制。对国有企业而言,当前建立有效的企业内部约束机制,①解决好国有企业“所有者缺位”和监督动力不足;②协调好“新三会”和“老三会”的关系。企业家行为一般受到资本市场、企业家(经理)市场和产品市场三方面竞争的约束,企业外部约束机制的构建应以市场竞争为基础。

3.3 强调培训学习和实践,提升企业家能力和素质

MBA在发达国家已成为企业家们学习的主要方式,美国《商业周刊》曾对全球1000家大公司的总裁进行调查分析,发现其中半数以上是MBA毕业生。我国从1991年开始MBA教育后,已培养了上万名毕业生,为不少企业家提高素质提供了一条有效途径。另外,依傍高等学校、研究机构和大企业,开展形式多样的讲座,特别是有组织有目的地请一些专家、学者或成功企业家,针对企业和企业家成长中的问题进行介绍并推介经验,介绍国内外形势、管理知识的新动态、新发展。

企业家的职业本身实践性很强,实践真正体现出企业家的能力,而能力也只能在实践中得到提高。多组织一些企业家,让企业家相互交流、取长补短,水平得以整体提升。强调轮岗实践,使其尽量在短时间内多接触和熟悉不同岗位,对企业有个全面了解和熟悉,全局考虑企业发展,进行有效决策。给企业家加压,倡导创新。适当的压力会迫使企业家不满现状,迅速成长。创新只能在实践中实现,也只有创新才能实现企业家本质的飞跃。

[1]?Casson, Mark. The Entrepreneur: An Economic Theory [M]. Oxford: Martin Robertson, 1982.

[2]?Ramy Elitzur and Arieh Gavious.A Multi-period Game Theoretic Model of Venture Capitalist and Entrepreneur [J]. European Journal of Operational Research, 2003.144:440-453.

[3]?[日]池本正纯.企业家的秘密[M].沈阳:辽宁人民出版社,1985.

[4]?郑海航.企业家成长问题研究[M].北京: 经济管理出版社,2006.

上一篇:企业实施全面预算探讨