重提公司治理中的“孩子阿姨论”

内容摘要:良好的公司法人治理结构,越来越被国际资本市场和全球投资人看作是改善经营业绩、提高投资回报、走向国际化的一个重点。但在我国转轨中,由于市场不完善、法规体系不健全,导致上市公司的控股股东更多地通过关联交易转嫁其经营成本,以资本运作的方式做大财务利润,而不是通过完善公司治理结构提升的核心竞争力。因此,如何在股东大会——董事会——经营班子之间建立有效的激励与约束机制,这对重树投资者信心、促进我国资本市场的健康、持续、稳定将产生积极影响。

关键词:父母 管家 阿姨 公司法人治理结构

在深圳举办的一个“企业家高层”上,著名经济学家钟朋荣曾形象地把广大股东通过管理层、职业经理人治理上市公司比喻为“父母把自己的孩子托付给阿姨带”。他认为:一是自己的孩子自己养,但不是不要阿姨,而是不要把企业当成孤儿院,要办成托儿所、幼儿园,甚至家教;二是要把阿姨变成父母。即家族企业的老板要舍得给优秀的职业经理人股份,让他们变成企业真正的父母;三是让优秀父母当阿姨和管家。

笔者尽管无幸参加那次论坛会,但与会者可能听后感触良多。今天,旧话重提,更值得大家深思。

当好上市公司的“父母”

既然父母们把孩子托付给了幼儿园、托儿所的阿姨和管家,那就要放心、放手、大胆地让管家、阿姨去管去教,至于他们如何管怎样教,做父母的大可不必对管教过程干预太多。只要阿姨、管家能把自己的孩子培养、造就成参天大树、枝繁叶茂,甚至能出国留洋,当父母的一定会乐翻天。而父母的职责和权限就是,通过公司最高权力机构——股东大会决定公司重大经营决策、财务决策和战略目标,健全公司“宪法”——《公司章程》约束、激励高管的日常经营管理行为,构建、合理、公平的公司治理机制,如内部治理机制(即股东、董事会、经理人员三方面形成的管理和控制关系)和高效运行外部治理机制(包括外部市场治理机制、外部政府治理机制以及外部社会治理机制),对公司阿姨、管家实行实时或不定期的监控,以督促他们能朝着父母们的最终目标——股东财富最大化而勤勉尽责地工作。

然而,在我国上市公司中,不称职、甚至素质低下、道德缺陷的父母随处随时可遇。在国有股“—股独大”的上市公司中,中小股东成为鱼肉的对象;有的父母把孩子交到托儿所、幼儿园后,经常对阿姨横加干涉,甚至凭借自己的强权欺凌弱势群体;有的父母把上市公司当成了“提款机”、“摇钱树”,通过关联交易和提供担保等方式,肆无忌惮地榨取、掠夺孩子们的“血钱”;有的竟残忍到“卖子”、“食子”、“蛀子”的田地。

上述种种现象,集中起来可归纳为上市公司缺乏经营独立性,直接表现为控股股东通过高价出售劣质资产、变卖品牌与商标使用权、强令上市公司为股东及关联方提供担保等手法占用上市公司的真金白银。我国证券市场上出现的控股股东占用上市公司资金问题,在国际资本市场上是独一无二的,其根源在于上市公司与母公司、存续企业未成为独立的法人实体,没有形成真正意义上的法人治理结构。控股股东占用上市公司资金,带来的直接后果是上市公司持续经营能力下降,导致上市公司因经营失败、财务失败而被迫退市,进而导致一些上市公司资信状况恶化,公众投资者权益受到侵害,控股股东也处于唇亡齿寒的地步。

择优上市公司的阿姨和管家

亚当·斯密曾说:“对经营者,作为其他人的资产而不是自己资产的管理者,他们不可能像经营自己的钱那样尽心尽力地经营别人的钱”。因此,欲充分调动管理层的积极性,最大限度地激发他们的创造力和聪明才智,使他们能像经营自己的钱那样勤勉尽责地经营股东的钱,公司就必须建立科学、合理、有效的用人机制、激励机制和约束机制。唯此,公司才能得以持续、健康、快速地发展,公司才能做大、做强、做活,全体股东的合法权益才能得到更好的保障和维护。

但在我国的转型经济时期,上市公司管理层事实上或依法掌握了公司资产使用的绝对剩余控制权和相对剩余索取权,公司的筹资、投资、人事分配等权能都掌握在公司管理层手中,股东很难对其行为进行有效的监督,股东权益与经营者利益的背离现象正日趋严重,如经营者的短期行为、过渡投资、过分的职位消费等,都在不同程度上损害了股东的长远利益,提高了代理成本。造成“内部人控制”的深层原因是上市公司治理结构中对高级管理层的事前筛选、事后监督与激励这三个层次的制度安排上存在缺陷,主要表现为:上市公司高级管理层的任命带有浓厚的、行政色彩。缺乏多元股权对“超级股东”的制衡机制,控股股东在公司一言九鼎。董事长作为法人代表,地位高于董事,习惯于“首长制”和“第一把手”决策。监事会和外部独立董事的监督职能弱化,成为公司的“花瓶”、“老好先生”和“摆设”。对高管人员的激励不足,只注重短期激励,忽视了长期激励。公司信息对股东和利益相关者不透明。

构建一个具有独立性和权威性的内部监督机构。由以外部董事和独立董事为主的董事会代表股东监督经理层,董事会下设以独立董事占多数并担负领导之责的审计、薪酬和提名委员会。公司治理的关键是董事会,而董事会只有保持高度的独立性才能有效地监督经理层。

依靠中介机构的约束,建立外部监督机制,加强事后监管和严厉处罚,以提高违规成本;健全法规,特别是股东诉讼制度,使股东权益受到侵害时能得到补偿和追偿。

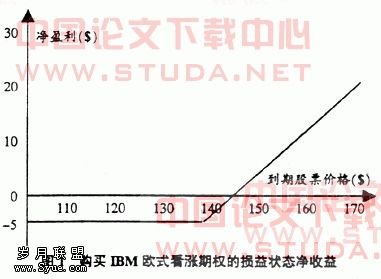

完善和执行对管理层的股票期权计划,使经理层利益和公司长远利益密切相关,达到降低委托代理成本的目的。

建立和完善职业经理人和职业董事市场,通过竞争公平选拔公司的优秀管理人才。

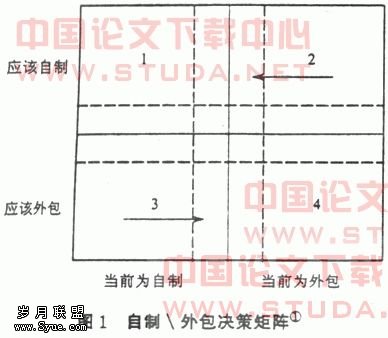

选择最有效公司治理结构

公司治理的基本目标是保证公司的运行以股东的长期利益为归宿和宗旨,最大限度地降低代理成本,实现价值和股东财富最大化,提高单个公司和整个的运作质量和竞争力。有人把我国上市公司治理结构的低效率归咎于“一股独大”,这显然有失偏颇。殊不知,国外上市公司也存在股权集中于机构投资者的现象。比如,1998年在英国最大的1000家公司中,机构投资者所占股权比例达60%,机构投资者投入的资产,往往主要不是投资机构管理者自己的,因此也存在对委托人的监督、激励问题。但机构投资者通常是一种以利益最大化为目标的经济组织,在体制上容易通过把委托人的个人利益与所委托资产的盈亏紧密挂钩。那是不是股权分散就一定高效呢?美国上市公司的股权相对较分散,其治理结构堪称世人学习的典范,但终究难避“安然”、“世通”、“太科”丑闻。因此,公司治理效率的高低,并不完全取决于股权结构的集中度,而是由下列因素决定的:

监督者与被监督者是否保持真正的独立。

父母——管家——阿姨之间是否建立了有效的权力制衡机制和严厉的责任追究机制。

公司内部与外部利益相关者的信息沟通和传输是否通畅、客观。公开和透明性具有决定性意义,阳光是最好的良药;

监督者与被监督者的责、权、利是否真正统一。

从严格意义上来说,独立董事到底是3个还是10个,股权集中度是60%还是3%,薪酬激励是几万,还是几百万甚至上千万才合理呢?这些都不能成为量化公司治理结构是否完美和有效的标准。但有一点是可以肯定的,股权的过度集中或分散且缺乏有效的内部和外部监督机制,公司即使以庞大的独立董事和高昂的酬薪作代价,都将是低效的公司治理结构。因为它要么会导致经营者损害股东利益,要么会造成大股东损害小股东利益,或者二者兼有。

如果一个国家背负了公司治理结构不好的名声,资本便会流向他处;如果投资者对信息披露的水平没有信心,资本便会流向他处。不重视公司治理,不加强监管,资本市场所要付出的代价是巨大而沉重的。不管这一个国家的某一个公司的行为如何规范,这个国家的全部企业都将饱尝其苦果。

资料:

1.证监会,上市公司治理准则,2002年1月

2.陈毓圭,公司治理与注册师的独立性,中注协,2003年11月